山寺探訪記 何とか登れました 令和7年10月10日

令和7年10月10日は晴天だが少し肌寒い天気の日だった。午前中はきれいに

晴れた天候だったが午後は薄曇りになってきた。何となく衝動的に山寺に行こうと

いう気持ちになった。それは山寺のある光景を絵に描く必要性を以前から感じて

いてそのことが突然の山寺行きを思いつかせたのだろう。人はこのような衝動は

ボケの始まりだぞと言ってくれるがやりたいことはやるのもストレス解消の一つだ。

もう一つの理由がある。夏の期間はもう登る意欲が湧かないし秋の紅葉期になると

山寺の狭い階段が人並みにもまれる状況になり階段の途中で自由に止まって休

んだり出来なくなる。

昇るならこの時期の今日のような天気の日だっ!!という判断もあったのだ。

というわけで一人で突然誰にも告げず山寺を目指して車を走らせた。

山寺は土地が狭い。従って駐車料が高い。更に狭くて接触のトラブル多発と聞く。

しかし、川原には広い無料の駐車場がある。私は当然無料を選ぶ。そこから登り口

までは10分もかからない。歩け歩けである。

やがて前方に山寺のシンボル天狗岩が見えてきた。この岩を山寺駅から眺める

写真がよく広報誌の表紙を飾る。

この磐には思い出がある。小学校の遠足で来た時にやんちゃで無茶苦茶な子がいた。

何とこの子が岩に近い所に聳えている松の木に登りがそこから岩に移ろうとしていて

それが教師に見つかり全員が説教を喰らった思い出である。

この写真では分からないがこの大岩の下部はえぐられていて人の顎のような絶壁に

なっているのだ。

落ちたら助からず当時、何人かが落ちて命を失っていた。

そのようなこともあって私には強い印象を与えてくれている磐なのです。

さて、登山口の根本中堂から登って行くこととする。この根本中堂には京都比叡山と連携して

千年灯り続けている法灯があるのでも有名だ。

登山路は正面から左に曲がって進んでいく。

それにしても昔は何となく進めたのに今は関門があってそこで入山料の500円を

とられる。でも山の維持管理に使うのだから仕方アンメイ!!。

ここまでは平たんな気持ちよい道だ。

今日は本当に人が少なく気持ちよく登れそうだ。正面右の階段で登山開始だ。

登って間もなく有名なセミ塚に出会う。この辺から本格的な登りになっていく。

仁王門を過ぎると次の光景の地に出る。ここはく暦の写真などで採用されている納経堂と開山堂である。

今では山寺のメインスポットになっている。

上の写真の開山堂右の石段を昇ると展望台となる五大堂がある。

しかし、気づかなかったり登るのが嫌で素通りしてしまう人がいる。もったいないと思う。

ここからの眺めはうっとりして心のウサなど吹き飛ばしてくれる。

この道の奥は宮城県である。正面の鞍部は二口峠。

この峠を通じて昔は山形と宮城との間の交流があった。

この峠の名から山形市の二口橋の名の元となったとの説がある。

山寺開祖の円仁さんはこの峠を行き来して宮城の方の豪族山窩である

磐司一族との調整役としてここ山寺を宗教の地として安定させていったのだろう。

写真の部落は馬形集落です。ここから峠までは綺麗な地ですよ。

私は中学生まで山寺駅から歩いて何度もこの地を歩き回りました。

五大堂内の光景です。外国人も多く、大きな歓声を上げて楽しんでいました。

ここから見える遠望の中に次の光景があります。でもほとんどの人は気づかない。

これは蒸気機関車の進行の向きを変える転車機である。仙山線が全線電化されるまでは

山形駅と山寺駅間は蒸気機関車が客車を引っ張っていた。

蒸気機関車はここ山寺駅の転車機で機関車の向きを変換して山形駅に向かった。

子供の頃はこの光景をポカーンっとした顔で見つめていたことを思い出す。

10年程前までは荒廃したまま放置されていたのだが現在は保存会が出来て鉄道遺産にして

もらおうと頑張ってくれている。もっとPRをしていかねば。

一人佇む納経堂は何を思って世の中を見つめているのだろう。

北側の地は断崖である。よく見ると磐の間や峰の上に小さな祠が点在している。

昔はここ一つ一つが修行の地だったのです。

私が子供の頃は人が行き来している光景が見られたが事故多発のために

現在は全て立ち入り禁止域になっている。

次は重要文化財の三重の塔です。室町後期の作でこのような覆堂の中で大切に

保存されてきました。定期的に修復作業がなされてきています。

木枠の格子の奥にかすかに見えています。

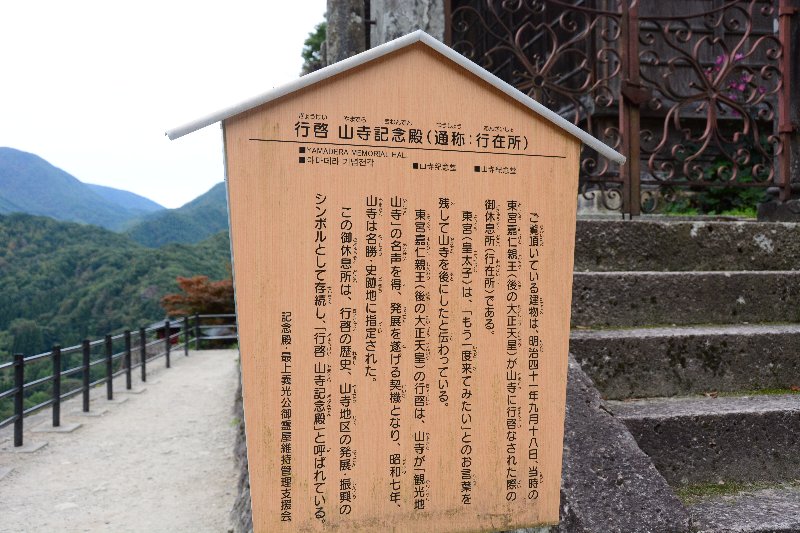

次は最近話題になり整備された行啓記念の建物です。看板も新しくなりました。

明治41年の行啓を記念して建てられた建造物です。

実はこの建物内からの眺めがとても素晴らしいのだそうです。

残念ながら一般人は入れないので見れませんが位置的配置から見ても

山寺全域を眺められる最高の場所のはずです。

建物の外観です。中は見られません。

いよいよ山寺の最奥の奥の院の様子です。

写真の左側に小さな看板がありそこに 三重小塔への案内が書かれているのが

分かります。このようにここ山寺の地の看板は小さく目立たないので登ることにのみ

懸命になっていると肝心のものを見落とす場合が多いです。

なお、ここから郵便物を送れます。赤いポストが立派に立っていますよ。

とにかくここ奥の院迄来るとようやく山寺をお参り出来たとの充足感にひたれます。

ここにも見るものが多くあります。

その第一は大仏様です。ただ真っ暗の中に鎮座しているので気づかないで素通りして

しまう人が多いです。やはりここに至るまで疲れ果ててしまい注意力が無くなってしまう

ことが原因だと思います。皆さんが行った時はよく注意して参詣してください。

次に見るべきものはこの大灯篭です。作は山形市銅町の小野田という姓の鋳物職人の

一族です。ただ現在は小野田一族の末裔については不明のことが多く、現在鋳物関係に

従事している人の消息は聞きません。

ただこの一族の造形力はすさまじく多くの実績があります。

宮城県の金華山神社の大灯篭もこの一族の作品です。

現在も大きな存在力でここに聳えています。

私たちの同級生の小野田律子さんの家業も銅町で鋳物業をしていたので

何かお聞き出来たのでしょうが今はそれも叶わずです。

さて、以上のような道程で山寺の地を訪れてみました。

私も個人的には登ることが出来たという安心感を得られたことが一番の収穫でした。

実はこの他にも公開していない場所が多くあります。多くは老朽化して危険な

状況やそこに行きつく道が不安定のために解放できない地になっているのです。

私が子供の頃に行って楽しんだ百畳敷きの岩盤の場所を探したのですが現地の

人も知らないようでした。まして天狗岩に近寄る道などはマル秘のようでした。

また、以前使われた超ロングの日本一の滑り台も痕跡を探せませんでした。

更にここには裏山寺のような霊場の地が他にあります。現在も昔の言い伝えによる

地の確認などに研究チームが動いています。

まだまだ山寺は未知を秘めた地のようです。楽しみです。

戻る